超高齢社会体験ゲーム「コミュニティコーピング」で社会的孤立の解決に貢献したい!

全国

一般社団法人コレカラ・サポート

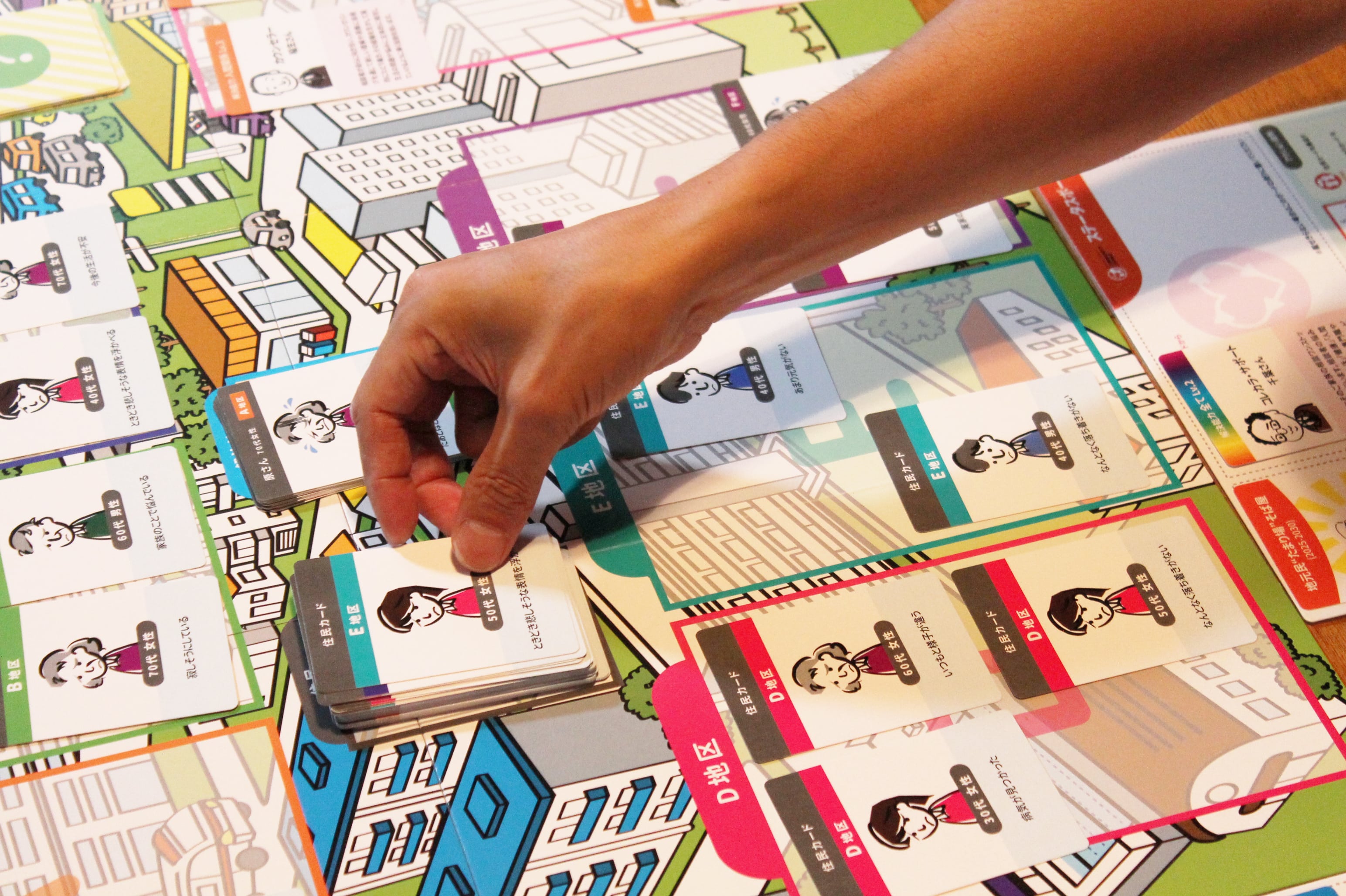

コレカラ・サポートは、超高齢社会を疑似体験し、課題解決を考えてもらうことを目的に、超高齢社会体験ゲーム「コミュニティコーピング」を開発し、現在その普及活動を行っています。

コレカラ・サポートとは? プロジェクトの紹介

コレカラ・サポートは、超高齢社会を疑似体験し、課題解決を考えてもらうことを目的に、超高齢社会体験ゲーム「コミュニティコーピング」を開発し、現在その普及活動を行っています。

「コミュニティコーピング」は、高齢化に伴い地域の中で支援が届かずに悩みを抱える人に対して、人や地域資源をつなげることで、悩みを解消し社会から孤立することをなくすことができる。

その大切さと気づきを伝えるゲームです。ゲーム名の「コーピング」は、「課題と向き合う、対処する」という意味合いです。

ゲーム開発のきっかけは、コレカラ・サポートが相談を受けて支援していた60代女性が孤独死したことでした。

一法人で支援できることは限られていると痛感し、支援のノウハウを体系化し、広く共有してもらうための講座を3年前に始めたものの、参加者はもともと支援活動をしている専門職らに限られがちで、「普通の」地域住民まで広がりませんでした。

そこで、「住民同士が支え合える地域をつくらなければ、超高齢社会は立ちいかない」と考え、誰でも楽しく参加し、気づきが得られるツールとしてゲームを思いつきました。

困難を抱えて孤立する人を支えるうえで欠かせないのが、行政や医療・介護関係者、ソーシャルワーカーなどの専門職だけでなく、地域に暮らす住民自身です。

自分に何ができるかを考え、実際に一歩を踏み出すきっかけにしてもらおうと、「コミュニティコーピング」と名付けた超高齢社会を疑似体験できるゲームを開発しました。

オンライン版を2020年10月にお披露目し、体験会にはこれまで約150人が参加しています。

設立の歴史 プロジェクトのきっかけ・経緯・歴史

コレカラ・サポートは、東日本大震災を経て、高齢者から色々な悩みの相談を受けることになったことをきっかけに、人と人が支え合う社会の実現を目指して2011年4月に設立し、翌年5月に法人化しました。

今までに、困っている方のお宅を訪問して、高齢者と周りのご家族の相談支援活動や、空き家をコミュニティスペースとして運営する空き家活用事業、地域の中で対人支援を行う人財を育成する人財育成事業を行ってきました。

現在は、超高齢社会の『社会的孤立』という課題解決を目的に、アナログゲーム開発とゲーム体験による潜在関心層の発掘、オンラインコミュニティ開催による人と情報の交流、人と地域資源をつなぐリンクワーカーの役割を地域で担うプレイヤーやゲーム展開に協力してくれるインフルエンサーの養成と支援、『社会的処方・専門家連携』による高齢者と家族の相談支援活動をコミュニティで実践しています。

活動実績 プロジェクトの活動実績

「コミュニティコーピング」は2020年11月開催の「第一回全日本ゲーミフィケーションコンペティション」で、ゲームの社会性が評価されて準グランプリを受賞しました。2021年4月にはボードゲーム版を制作するため、インターネットで寄付を募るクラウドファンディングを実施。目標額の倍以上100万円超の寄付が集まり、7月にボードゲーム版が完成します。

現在、共同通信社や産経新聞等、メディアで取り上げられたこともあり、学校や自治体、企業などから、学習や研修に使いたいという要望も寄せられていることから、ゲームの意義や進め方などを指導する「認定ファシリテーター」養成講座も始め、普及に努めています。

支援の使い道 プロジェクトの支援の使い道

以下のような取り組みを通じて、幅広い人々が、自分自身が住む地域で、最初の一歩目を踏み出すきっかけ作りをしていきたいと考えています。今回、ご支援はこれらの運営資金として活用させていただきたいと考えています。

●「コミュニティコーピング」を活用した出張体験会の開催

地域の人たちが集まる場で、ゲーム体験会と地域資源を考えるワークショップ・意見交換を行うことで、ゲームの出来事と、実際の社会を結び付けて考える機会づくりを行います。

●「コミュニティコーピング」を活用できる「認定ファシリテーター」の養成

コミュニティコーピングの考え方をもとに、地域資源や専門職の重要性や、それをつなぐ役割の必要性を広める地域の人財を育てます。

想い これまでどのような想いで活動をしてきたか

「コミュニティコーピング」は、超高齢社会の問題がテーマとなっていますが、将来の社会を担う子供たちにも貢献ができればと考えています。

最近は教育現場から次のような問い合わせが増えています。総合学習等の一環で、従来であれば校外に出て社会見学を行っているそうなのですが、コロナの影響でそれが難しい状況となり、何か良いアイデアはないかと探している中で、「コミュニティコーピング」の事を知ったのだが、授業で体験会を実施することはできますか?というものです。

特に学校を出て就職をする生徒などは、ほとんど他の社会の人と接点を持てない状況が心配だというお話だったので、ゲームを体験するだけにとどまらず、ゲーム中登場するキャラクターの中で、実際に社会で活躍する人の話を聞けたらどうかと提案したところ、ぜひお願いしたいということで、2021年8月から、学校等の教育機関向けにゲーム体験会とキャリア講話をセットにしたプログラムを提供開始します。

皆さまからの支援は、こういった形で社会に還元できればと考えています。

最後の言葉 私たちから伝えたいこと

私たちは、コミュニティコーピングを通じて、一人でも多くの方に超高齢社会体験ゲーム「コミュニティコーピング」を体験いただき、社会的孤立の解決ヒントをお届けしたいと願っています。

また、「困っている人が助けを求める」だけではなく、まわりの私たちがちょっと勇気を出して声をかけてあげるきっかけと、何か困難な出来事に直面したときに、「これはゲームで体験したあの時の状況では?」という気づきを、「コミュニティコーピング」を通じて楽しみながら広めていきたいと考えています。